Découvrez L’impact Culturel De La Robe Prostituée, Un Vêtement Chargé De Symbolique. Analysez Son Rôle Dans La Société Et Son Influence Sur Les Perceptions.

**robe Prostitutée : Symbolique Et Impact**

- L’évolution Historique De La Robe Prostituée À Travers Les Siècles

- La Robe Comme Symbole De Liberté Et De Rébellion

- Les Différentes Interprétations Culturelles De Cette Tenue

- Impact Social : Stigmatisation Des Femmes Et Clichés

- La Représentation De La Robe Dans Les Médias Et L’art

- Vers Une Redéfinition Positive : Modernité Et Empowerment

L’évolution Historique De La Robe Prostituée À Travers Les Siècles

Au fil des siècles, la robe portée par les prostituées a connu des transformations notables, allant au-delà du simple vêtement pour devenir un symbole socioculturel. Dans l’Antiquité, par exemple, les femmes qui se livraient à la prostitution étaient souvent habillées de manière à mettre en avant leur corps, une prescription sociale qui variait en fonction des époques et des cultures. Les Romains, par exemple, appliquaient une certaine rigueur, le port de la toge par les femmes respectables contrastant avec les tenues plus provocantes des courtisanes. Ces différences vestimentaires illustrent l’évolution des normes et des attentes sociales à travers les âges.

À partir du Moyen Âge, la situation change considérablement. Les vêtements des prostituées tendent à devenir des reflets des courants de mode de l’époque. On assiste ainsi à une combinaison d’éléments de luxe et de fonctionnalité, visant à attirer l’œil tout en conservant une certaine accessibilité. Cependant, cette dualité pose également la question de leur statut : ces femmes commençaient à être perçues à la fois comme des figures de vice et des représentantes de la liberté retrouvée, reflet d’un monde en mutation.

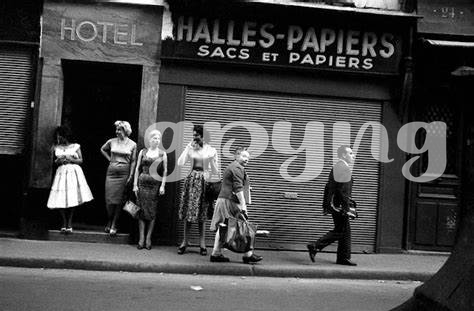

Au 19e siècle, la popularisation des théâtres et cabarets transforme la robe prostituée en un véritable objet de fascination. Les matières, couleurs et coupes se diversifient, ajoutant à la complexité de cette image. Des artistes, tels que Toulouse-Lautrec, immortalisaient ces figures, créant un écho artistique autour de la “femme fatale”. Ce faisant, elles deviennent des icônes, mais aussi des victimes d’une stigmatisation croissante, illustrant les tensions entre désir et dédain.

Enfin, le XXe siècle observe un bouleversement avec l’émergence de mouvements de libération sexuelle. La robe, bien que souvent associée à la honte et au mépris, commence à être réhabilitée. Cela se manifeste dans les styles plus audacieux et révélateurs qui incarnent la liberté individuelle. Les standards de beauté et de moralité évoluent, amorçant une redéfinition progressive de ce que représente le vêtement dans ce contexte, marquant la résistance d’une catégorie féminine souvent marginalisée.

| Époque | Caractéristiques vestimentaires | Impact socioculturel |

|---|---|---|

| Antiquité | Vêtements provocants, matériaux basiques | Symbolique de vice et d’attrait |

| Moyen Âge | Styles à la mode, accessibilité | Liberté retrouvée vs. stigmatisation |

| XIXe siècle | Variété des coupes et couleurs, luxe | Icône de la femme fatale |

| XXe siècle | Styles audacieux et révélateurs | Résistance et réhabilitation |

La Robe Comme Symbole De Liberté Et De Rébellion

La robe prostituée est souvent perçue comme une déclaration audacieuse contre les normes traditionnelles de la société. Dans de nombreux contextes, cette tenue devient un symbole de la liberté individuelle, permettant à celles qui la portent de revendiquer leur autonomie face à un monde qui cherche à les contrôler. À travers les âges, des femmes ont utilisé ce vêtement non seulement pour séduire, mais aussi pour défier les attentes et s’affirmer dans des sociétés conservatrices. Ainsi, elle est devenue une arme de rébellion contre l’oppression et une expression vibrante de la personnalité.

De plus, la robe en tant que symbole de rébellion a souvent été associée à des mouvements sociaux plus larges. Les performances de certaines artistes, comme les drag queens, qui adoptent cette robe pour se moquer des stéréotypes de genre, illustrent parfaitement cette utilisation libératoire. À une époque où des prescriptions sociétales rigides régissent le comportement féminin, le port de la robe prostituée représente une manière de rompre avec le conformisme. Par conséquent, cette robe peut être comparée à un élixir qui, lorsqu’il est utilisé, entraîne une transformation personnelle et sociale.

Il est également intéressant de noter que la robe ne crée pas seulement un impact personnel, mais touche également la sphère publique. Lors des discussions sur la stigmatisation des femmes, cette tenue est souvent mise en lumière, ce qui révèle une tension entre les aspiratons à la liberté et les préjugés sociaux. De cette manière, la robe devient un sujet de débat, incitant à des réflexions sur la sexualité, le pouvoir et la place des femmes dans la société moderne.

Face à cette évolution historique et culturelle, il est crucial de reconsidérer le sens de cette tenue. Alors que l’image de la robe prostituée demeure entachée de clichés, certaines femmes choisissent délibérément de l’adopter comme une affirmation de leur pouvoir personnel et de leur indépendance. Ce faisant, elles se réapproprient une image souvent négative, transformant une simple pièce de vêtements en un symbole de force et d’émancipation.

Les Différentes Interprétations Culturelles De Cette Tenue

À travers le monde, la robe prostituée a été interprétée de façon variée, influençant les perceptions et les attitudes envers les femmes qui la portent. Dans certaines cultures, cette tenue est perçue comme un symbole d’émancipation, représentant la liberté de choix et la plongée dans l’inconventionnel. Par exemple, au cours des années 1960 en Europe et en Amérique, la mode a subi une transformation radicale où les femmes ont commencé à exprimer leur sexualité sans complexe. Cette période a permis à la robe de devenir un outil de revendication, où celles qui la portaient défiaient les normes sociales pour revendiquer leur autonomie.

D’un autre côté, dans certaines traditions, la robe prostituée est souvent associée à des stéréotypes dégradants. Dans des contextes plus conservateurs, elle peut symboliser la chute de valeurs morales, renforçant ainsi des images négatives des femmes qui choisissent de la porter. Les médias jouent un rôle crucial dans cette dichotomie : la robe peut être célébrée comme une forme d’art de la performance, ou au contraire, utilisée comme une figure de la débauche. La façon dont la robe est représentée dans la culture populaire influencera l’acceptation ou le rejet des idées préconçues.

Enfin, ces interprétations culturelles peuvent avoir un impact significatif sur la vie des femmes. Les médias et la société façonnent fréquemment des récits autour de la robe prostituée, entraînant à la fois fascination et frustration. En effet, cela peut susciter l’intérêt pour des événements comme les “Pharm Parties”, où la controverse et l’exploration des limites sont à l’honneur, tout en laissant peu de place à la nuance. Ainsi, la diversité des interprétations de cette tenue reflète des liens complexes entre culture, pouvoir et sexualité, laissant toujours place à de nouveaux récits.

Impact Social : Stigmatisation Des Femmes Et Clichés

La robe prostituée, emblématique et souvent stigmatisée, a traversé l’histoire comme un symbole de la marginalisation des femmes. Dans de nombreuses cultures, elle est perçue non seulement comme une tenue, mais comme un marqueur social définissant une femme par son métier. Cette association directe entre la robe et la prostitution reste bien ancrée dans les mentalités, créant une série de clichés qui nuisent à la perception des femmes qui la portent. En effet, les femmes vêtues de cette robe sont fréquemment vues comme des objets, reléguées à un statut d’infériorité et victimes de jugements hâtifs. Cette stigmatisation se manifeste de manière systémique, les femmes doivent naviguer dans une société où leur dignité est souvent remise en question.

Au-delà des préjugés, la robe prostituée véhicule des idées toxiques qui influencent la manière dont les femmes sont traitées. Par exemple, dans des environnements professionnels, les femmes qui osent inspirer une certaine sensualité peuvent être traitées comme des “quacks”, méprisées ou vues comme moins compétentes. Ce type de dynamique crée un climat où la peur de l’étiquette sociale peut paralysée beaucoup de femmes, les empêchant de s’exprimer librement. La robe devient alors non seulement un vêtement, mais un élément de contrôle social qui prescrit des comportements et des attitudes, souvent au détriment de leur autonomie.

La représentation de la robe dans les médias et l’art alimente encore cette stigma, renforçant l’idée que les femmes sont respectivement pouvaient être réduites à leurs choix vestimentaires. Alors que certains artistes et réalisateurs tentent de la réinterpréter pour en extraire une essence d’émancipation, beaucoup continuent de s’accrocher à ces images réduisant les femmes à des stéréotypes. Ce phénomène contribue à une perception négative des professions telles que celle décrite, la réduisant à une simple transaction, sans prendre en compte l’individu derrière le vêtement. En défiant ces clichés, il est essentiel de permettre une redéfinition moderne de la robe prostituée, s’éloignant ainsi de la schématisation et s’orientant vers une célébration de l’identité et de la diversité des expériences féminines.

La Représentation De La Robe Dans Les Médias Et L’art

La robe prostituée est un enjeu majeur dans le monde de l’art et des médias, reflétant les tensions entre stigmatisation et empowerment. Dans de nombreuses œuvres, elle est représentée comme un symbole de désespoir ou de rébellion, captivant le regard du spectateur tout en dénonçant les injustices. Par exemple, des réalisateurs ont utilisé cette tenue pour explorer les luttes de femmes qui, souvent, trouvent dans leur prolétisation une forme de lutte pour leur liberté. L’art visuel, de son côté, en fait une métaphore puissante de la condition féminine, jouant sur des éléments de provocation et d’émancipation.

Dans la littérature contemporaine, la représentation de la robe prostituée est également riche et variée. Les auteurs abordent souvent la thématique avec une nuance qui va au-delà du simple cliché. En intégrant des éléments de leur quotidien, ils parviennent à créer un univers où la robe devient à la fois une barrière et une clé d’accès à une certaine forme de pouvoir. La juxtaposition de la douleur et de la résistance est omniprésente, permettant ainsi aux lecteurs de reconsidérer leur vision de ces femmes, souvent reléguées à des rôles marginaux.

L’impact des médias, qu’ils soient visuels ou narratifs, reste immense. Ceux-ci participent à la construction d’une image insidieuse, souvent associée à des stéréotypes dégradants. Cela a pour effet de créer une vision biaisée de la réalité des femmes qui portent ce type de vêtements. Pourtant, une tendance se dessine : les représentations modernes cherchent à redéfinir ce symbole en offrant de nouveaux récits où la femme est maîtresse de son destin, loin des étiquettes traditionnelles. L’évolution du discours médiatique pourrait donc, à terme, contribuer à réduire la stigmatisation associée à la robe prostituée.

| Art/Média | Interprétation | Influence Sociale |

|---|---|---|

| Films | Récits de libération | Changement de perception |

| Litérature | Exploration des luttes | Empowerment féminin |

| Arts Visuels | Métaphores de la condition féminine | Provocation et réflexion |

Vers Une Redéfinition Positive : Modernité Et Empowerment

La redéfinition de la robe prostituée dans un contexte moderne incarne une quête de liberté et d’autonomisation pour de nombreuses femmes. Avec l’émergence de mouvements tels que le féminisme et le body positivity, cette tenue autrefois stigmatisée est désormais perçue sous un jour différent. Les créateurs de mode s’emparent de cet héritage controversé pour lui insuffler une nouvelle vie, transformant des éléments de la culture populaire en symboles d’affirmation de soi. La robe devient alors un moyen d’expression personnelle, permettant à celles qui la portent de revendiquer leur identité dans une société souvent marquée par des expectations rigides.

Dans cette réécriture, le vestiaire acquiert une connotation positive, incarnant une esthétique de la résistance. Les femmes se réapproprient ce symbole, le transcendant et l’utilisant pour contester les normes de beauté traditionnelles. Par ailleurs, des événements comme les “Pharm Parties” et les conversations autour des “Happy Pills” témoignent d’un changement de paradigme où les femmes cherchent à célébrer leur corps sans compromis. Ce mouvement s’accompagne d’une volonté collective d’en finir avec les clichés qui poursuivent encore la perception de la sexualité féminine.

Il est donc essentiel de saisir ces mutations comme une occasion d’explorer de nouveaux espaces de dialogue. En investissant la scène artistique et médiatique, la robe devient une toile sur laquelle s’écrit une nouvelle histoire, une histoire défendant l’émancipation et le plaisir, loin de la stigmatisation qui l’a longtemps entourée. Ce processus d’autonomisation permet aux femmes d’interroger les perceptions anciennes et de bâtir un avenir où elles peuvent embrasser leur identité tout en défiant les stéréotypes sociaux.